2020年12月に読んだ本

↑12月初めに読みたかった本。

2021年は1ヵ月に1本、その月の読了本をまとめる記事を書きたいです。

2020年12月読了

『デカルト氏の悪霊』

デカルト氏の悪霊 (プチ哲学 Les petits Platons) (プチ哲学Les petits Platons)

- 作者:ジャン・ポール・モンジャン

- 発売日: 2011/08/16

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

『私のジャンルに「神」がいます』

『測量野鳥スタイルブック』 Kindle Unlimited

『現代語訳 坪内逍遙のシェイクスピア講義』Kindle Unlimited

『短歌のリズムで読むシェイクスピア・ソネット』Kindle Unlimited

『鬼滅の刃』

『独学大全』

『アンデッドアンラック』

『怪獣8号』

『方法序説』

『坊っちゃん漫画版』

『ゴールデンカムイ24巻』

『ダンピアのおいしい冒険2巻』

『ここは今から倫理です5』

『ヒストリエ 1~11巻』

『デカルトの憂鬱』

『デカルト 魂の訓練』

2021年も楽しく読めますように。

自分メモ『サピエンス全史』の目次

たいへん面白かったので自分用にメモです。

以下、目次です。

節ごとに要約していけたらいいなと思っています。

それにしても章立てタイトルだけで普通に面白そうです。

- 第1部 認知革命

- 第2部 農業革命

- 第3部 人類の統一

- ※※※※※ ↑ここまで上巻。ここから下巻↓。※※※※※

- 第12章 宗教という超人間的秩序

- 第13章 歴史の必然と謎めいた選択

- 第4部 科学革命

第1部 認知革命

第1章 唯一生き延びた人類種

第1節 不面目な秘密

第2節 思考力の代償

第3節 調理をする動物

第4節 兄弟たちはどうなったか

第2章 虚構が協力を可能にした

第1節 プジョー伝説

第2節 ゲノムを迂回する

第3節 歴史と生物学

第3章 狩猟採集民の豊かな暮らし

第1節 原初の豊かな社会

第2節 口を利く死者の霊

第3節 平和か?戦争か?

第4節 沈黙の帳

第4章 史上最も危険な種

第1節 告発の通り有罪

第2節 オオナマケモノの最期

第3節 ノアの箱舟

第2部 農業革命

第5章 農耕がもたらした繁栄と悲劇

第1節 贅沢の罠

第2節 聖なる介入

第3節 革命の犠牲者たち

第6章 神話による社会の拡大

第1節 未来に関する懸念

第2節 想像上の秩序

第3節 真の信俸者たち

第4節 脱出不能の監獄

第7章 書記体系の発明

第1節 「クシム」という署名

第2節 官僚制の脅威

第3節 数の言語

第8章 想像上のヒエラルキーと差別

第1節 悪循環

第2節 アメリカ大陸における清浄

第3節 男女間の格差

第4節 生物学的な性別と社会的・文化的性別

第5節 男性のどこがそれほど優れているのか?

第6節 筋力

第7節 攻撃性

第8節 家父長制の遺伝子

第3部 人類の統一

第9章 統一へ向かう世界

第1節 歴史は統一に向かって進み続ける

第2節 グローバルなビジョン

第10章 最強の征服者、貨幣

第1節 物々交換の限界

第2節 貝殻とタバコ

第3節 貨幣はどのように機能するのか?

第4節 金の福音

第5節 貨幣の代償

第11章 グローバル化を進める帝国のビジョン

第1節 帝国とは何か?

第2節 悪の帝国?

第3節 これはお前たちのためなのだ

第4節 「彼ら」が「私たち」になるとき

第5節 歴史の中の善人と悪人

第6節 新しいグローバル帝国

※※※※※ ↑ここまで上巻。ここから下巻↓。※※※※※

第12章 宗教という超人間的秩序

第1節 神々の台頭と人類の地位

第2節 偶像崇拝の恩恵

第3節 神は一つ

第4節 善と悪の戦い

第5節 自然の法則

第6節 人間の崇拝

第13章 歴史の必然と謎めいた選択

第1節 後知恵の誤謬(ごびゅう)

第2節 盲目のクレイオ

第4部 科学革命

第14章 無知の発見と近代科学の成立

第1節 無知な人

第2節 科学界の教義

第3節 知は力

第4節 進歩の理想

第5節 ギルガメシュ・プロジェクト

第6節 科学を気前よく援助する人々

第15章 科学と帝国の融合

第1節 なぜヨーロッパなのか?

第2節 征服の精神構造

第3節 空白のある地図

第4節 宇宙からの侵略

第5節 帝国が支援した近代科学

第16章 拡大するパイという資本主義のマジック

第1節 拡大するパイ

第2節 コロンブス、投資家を探す

第3節 資本の名の下に

第4節 自由市場というカルト

第5節 資本主義の地獄

第17章 産業の推進力

第1節 熱を運動に変換する

第2節 エネルギーの大洋

第3節 ベルトコンベヤー上の命

第4節 ショッピングの時代

第18章 国家と市場経済がもたらした世界平和

第1節 近代の時間

第2節 家族とコミュニティの崩壊

第3節 想像上のコミュニティ

第4節 変化し続ける近代社会

第5節 現代の平和

第6節 帝国の撤退

第7節 原子の平和(パクス・アトミカ)

第19章 文明は人間を幸福にしたのか

第1節 幸福度を測る

第2節 化学から見た幸福

第3節 人生の意義

第4節 汝自身を知れ

第20章 超ホモ・サピエンスの時代へ

第1節 マウスとヒトの合成

第2節 ネアンデルタール人の復活

第3節 バイオニック生命体

第4節 別の命

第5節 特異点(シンギュラリティ)

第6節 フランケンシュタインの予言

あとがき――神になった動物

『ロング・グッドバイ』レイモンド・チャンドラー著、村上春樹訳

朗読だとわかりにくいところもあったので文庫本も購入しました。

オーディブルの朗読メインで、黙読も加えつつ読了。

早乙女太一氏の素敵ボイスのおかげもあり、聞き応えがありました。

ネタバレのないよう、他文学作品の作品内引用について書いてみたいと思います。

あらすじ(裏表紙より)

私立探偵のフィリップ・マーロウは、億万長者のシルヴィアの夫テリー・レノックスと知り合う。有り余る富に囲まれていながら、男はどこか暗い蔭を宿していた。何度か会って杯を重ねるうち、互いに友情を覚え始めた二人。しかし、やがてレノックスは妻殺しの容疑をかけられ自殺を遂げてしまう。が、その裏には悲しくも奥深い真相が隠されていた……。

他の文学作品との関係

作中にはいくつかの文学作品への言及があります。

古典引用の他、時事ネタとして扱われているものも。

トーマス・スターンズ・エリオット

彼は微笑んだ。「これは『J・アルフレッド・プルフロックの愛の歌』の一節です。ほかにもあります。『部屋の中では女たちが行き来していた/ミケランジェロの話をしながら』。これはどのようなこと示唆しているのでしょう?」

「そうだね――それを書いた男は、女というものをわかっていない、ということを示唆している。私が思うに」

こちらはT・S・エリオットの詩だそうです。

1948年にノーベル文学賞を受賞したアメリカ出身のイギリスの詩人で、『荒野』が有名とのこと。

『ロング・グッドバイ』が1953年刊行なので、時事ネタになりますね。

グスタフ・フロベール

「(略)自然にすらすら湧き出てくるものがあればこそ、作品は良いものになる。作家については多くが書かれているが、それが本当のところさ。もし逆のことが書かれていたら、そいつは嘘っぱちだ」

「作家にもよるんじゃないですか」と私は言った。「フロベールはずいぶん苦しんで書いたが、作品は立派だ」

「わかった」とウェイドは言って、カウチの上に身を起こした。「君はフロベールを読んでいる。ということは、知性があり、文学に精通し、一家言ある人間だということになる」、彼は額をさすった。

ちなみにどこかの誰かが『感情教育』のフローベールを、幼稚園の創始者である教育者フレーベルと間違えた時の記事はこちらです。

アーネスト・ミラー・ヘミングウェイ

「だいたいそのヘミングウェイって誰なんだ?」

「おんなじことを何度も何度も繰り返して言うやつだ。そのうちにそれは素晴らしいことなんだと、こっちも考えるようになる」

『さようなら、愛しい人』

これは先日読んだ『フィリップ・マーロウの教える生き方』からの引用です。

アーネスト・ミラー・ヘミングウェイは1899~1961年、レイモンド・チャンドラーは1888年~1959年なので、チャンドラーが年上とは言え、ほぼ同年代に活躍したの作家になります。

ちなみに「ある刺激に触れれば触れるほど,それを好きになっていく現象」を心理学では単純接触効果というそうです。

宮脇孝雄著『洋書天国へようこそ~深読みモダンクラシックス』によると、ヘミングウェイの晩年は、他の文学者とあまり良い関係を築いていなかったようで、『グレートギャッツビー』のF・スコット・フィッツジェラルドや、『すばらしい新世界』のオルダス・ハクスリーを冷淡に書いているようです。

同時代の同じ「ハードボイルド」と称された文学者。

ヘミングウェイとチャンドラーはお互いどう思っていたのでしょう。

ひと言

いやもう早乙女太一さん朗読、ここにつきるのではないかと。

ただ、チャンドラーの文章自体が朗読に向いてないかもしれないと思いました。

カギかっこのセリフがつながっているところが多いのです。

そんなところは誰が何をしゃべっているかよくわからなくなるのですね。

まぁでもイケメンがイケボでマーロウというだけでなんとなく豊かな気持ちになるわたくしでございました。

『フィリップ・マーロウの教える生き方』レイモンド・チャンドラー著、マーティン・アッシャー編、村上春樹訳

表紙に一目惚れ買いです。

喫茶店でコーヒーを飲みながら探偵マーロウを読む。

うむ、良い。かっこいい。

(結局寝かしつけ後にお家で読んでますが、それもまた良し。)

概要

こちらの本はフィリップ・マーロウシリーズの名文集になります。

訳は村上春樹。

名文の抜粋のみで、話の筋は分かりません。

ネタバレは大丈夫だと思います。

法律は正義じゃない。それはきわめて不完全なシステムなんだ。もし君がいくつかの正しいボタンを押し、加えて運が良ければ、正義が正しい答えとしてあるいは飛び出してくるかもしれん

トーストされ、二本の楊枝でとめられ、レタスがわきからはみだしていれば、アメリカ人はどんなものだって文句を言わずに食べる。そのレタスがほどよくしなびていれば、もう言うことはない。

サルビアの匂いが谷間から風に乗って上ってきて、死んだ男と月のない夜のことを私に思い出させた。

『さようなら、愛しい人』

「これほど厳しい心を持った人が、どうしてこれほど優しくなれるのかしら?」、彼女は感心したように尋ねた。

「厳しい心を持たずに生きのびてはいけない。優しくなれないようなら、生きるに値しない」

『プレイバック』

おお~!かっこいい~!

掲載されていなかった名言

「さよならをいうのは、少しだけ死ぬことだ」

「ギムレットを飲むには少し早すぎるね」

撃っていいのは、撃たれる覚悟のある奴だけだ。

『大いなる眠り』(こちらのみ清水俊二訳)

上記3つも有名ですね。

アニメ『反逆のルルーシュ』ファンとしまして最後のは外せません。

ところで「撃っていいのは、撃たれる覚悟のある奴だけだ。」の村上春樹訳は「ただしもっと射撃がうまくなるまで、人を撃つのは控えた方がいい。それが忠告だ。覚えたかい?」です。

原文が

The only ones who should kill are those who are prepared to be killed.

なので、村上訳の方が英文の意味は近いと言えます。

瞳の色がdarkになる

先日、瞳がdarkになるというツイートを読みました。

英語のficで、ひとが興奮した時に「彼の瞳がdarkになった」って表現がよく出てくるんだけど、てっきり瞳孔が開いたって意味だと思っていたら、どうやらそうでもなく、比喩か…?って疑問に思ってたら、今日謎が溶けた。興奮したら顔が赤くなるように、目の血流も増えて、実際に暗くなるんだって

— 天井裏 (@ura_odgd) 2020年9月13日

ここの原文はきっとdarkじゃないかな?と思った箇所です。

彼の瞳はそれくらい深かった。またそこには表情というものがなかった。そして魂を欠いていた。

『さようなら、愛しい人』

原文はプロジェクトグーテンベルクで読めるか調べましたが、有料のkindle版しか見つからなかったので断念しました。残念‥‥。

↓こちらは瞳の明度つながりで気になった、

エドガー・アラン・ポーの詩『ユーラリー』。

ポーの詩『ユーラリー』に

— よつば🍀@読書垢 (@dome_ke) 2020年9月18日

”the bright-eyed Eulalie’s”

(明るい瞳のユーラリーの…)

とあるのですが

「そもそもの瞳の色の明度が高い」

「明るい表情である」以外に

「晴れやかな気持ちでいつもより実際に明度が上がった色」というのもあるのかな。

…ユーラリー最高っ!ってのは一緒ですね(笑) https://t.co/npPApkxD5C

感情の変化にともなって色が変わる瞳、素敵ですね。

シャーロック・ホームズへのリスペクト

マーロウシリーズの『リトルシスター』にはこんな描写が。

332号室は建物の裏手に面し、非常階段に通じるドアの近くにあった。

『リトルシスター』

この本だけではマーロウの部屋かどうか分からないのですが、332という数字からホームズシリーズへのリスペクトがうかがえます。

332-111=221

ベイカーストリートにあるホームズの部屋は221Bです。

ひと言

名言集は既読の方が思い返して楽しむものかと思っていたのですが、未読でも十分に楽しめました。

また、この名文がどのように本文中で使用されているのか、読んでみたくなりました。

こんな紹介の仕方もあるんだな、と目からうろこ。

‥‥ということで、オーディオブックで村上春樹訳、早乙女太一朗読(ここも重要)『ロング・グッドバイ』を購入。

聞くぞ〜楽しみ〜!

『ルバイヤート』岩波文庫 オマル・ハイヤーム作 小川亮作訳

アホなのはもういいんだ、でもアホな上に頑張ってない自分は好きになれないんだ!

子どもの発達上大切なことは分かっていても

「わあ!〇〇ちゃんすごいね~!ママ嬉しいな~!」

と褒め褒め攻撃4人分言ってると辛い日もあるんだ!

薄い詩の本ならサクッと読み切れるんじゃないか?

時間はないけど充実感だけオクレ兄さん!

…といささか(どころではない)不純な動機で岩波文庫の『ルバイヤート』を買いました。

短かったですね、読めましたね。

雰囲気とあの有名な『ルバイヤート』読めたでというドヤ感を手に入れられました。

ありがとう『ルバイヤート』!

『ルバイヤート』とは

ペルシャの四行詩という形式で書かれた詩のことです。

しかしエドワード・フィッツジェラルドに英訳されたオマル・ハイヤームの詩が大変有名になり、『ルバイヤート』というとオマル・ハイヤームのこの詩を指すようです。

青空文庫でも読めます。

ちなみに『偉大なるギャッツビー』のフィッツジェラルドとは別人です。

(同一人物だと思っていたのは私です)

『ルバイヤート』のテーマ

死とは?生きるとは?

やってらんねぇ、呑ま呑まイェイ(*´∀`*)!

と、ハイヤーム氏、ずっと呑んでおられます。

お酌の男の子(酒姫と書かれていますが注釈を読むと少年だそうです)や美女ををはべらせて、いやいや、人間辛い時にすることは変わらないですね。

チューリップ🌷

なんかやたらとチューリップが出てきます。

数えてみたところ6回も出てくる。

(1)チューリップのおもて、糸杉のあですがたよ

(47)チューリップひとたび萎めば開かない。

(62)新春雲はチューリップの面に涙、

(122)新春にはチューリップの杯上げて、チューリップの乙女の酒に酔え。

(140)さあハイヤームよ、酒に酔って、チューリップのような美女によろこべ。

チューリップが美しさの象徴なのでしょうか。

古代ペルシャだったイランの国章がチューリップをかたどったものですね。

国章の形は、チューリップに似せられている。古代ペルシャの伝説では、祖国のために兵士が戦死した場所には、赤いチューリップが咲くという。現在でも、チューリップは、勇敢さの象徴と考えられている。

(Wikipediaより)

原産地はトルコのアナトリア地方とされているそうです。

日本に出回っている品種は香りも強くないですし、なんとなく違和感がありますね。

古代ペルシアではチューリップの概念が今と違ったんだろうなあ。

個人的にひと言

生の息吹きを知らない者が羨ましい。

母から生まれなかったものこそ幸福だ!

『ルバイヤート』

…これ、出産の時にすごく思ったんですよね…。

私がこんなに死ぬのが怖いのに、死の運命を背負った生命を産み出していいものかと。

うまれてこなければ

ほんとはよかったのに

昔学生時代に坂本美雨の『砂の果実』を聞いた時には、いくばくか共感したものですが、親になってから読む『ルバイヤート』では、強烈な責任感を覚えました。

せめて、生きやすくしてあげたいなと思うので、

母は冒頭の褒め褒め攻撃を頑張りたいと思います。

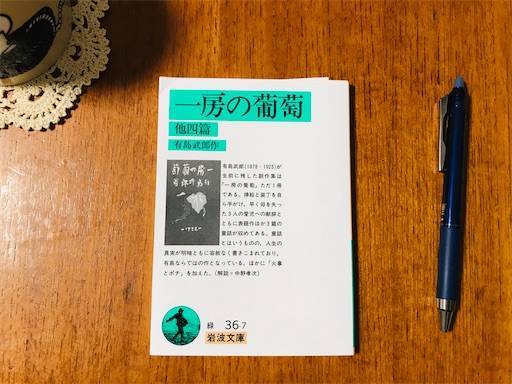

『一房の葡萄』の先生はボブヘアかショートカットか?

先日息子の問題集に出題されまして、

(私も昔問題に出てたなぁ)

と思い出し、岩波文庫版を買ってみたのでした。

大変懐かしい気持ちになりました。

Kerstin RiemerによるPixabayからの画像

あらすじ

横浜の山の手の国際色豊かな小学校に通う私は、絵を描くのが好きな日本人の男の子です。

ある日、クラスメイトのジムが持っていた舶来の固形絵の具がどうしても欲しくて盗んでしまいました。

罪はすぐクラス中にばれ、先生のところに連れて行かれます。

しかし先生は私を責めません。

窓から取れるブドウを一房手渡してくれます。

そして次の授業は出席せずこの職員室にいるよう言うのです。

次の日、先生の取りなしでジムと私は仲直りし、先生は一房のぶどうのを半分に分け、ジムと私にくれるのでした。

私は、その時の先生の白い手と紫のブドウの色が忘れられない、というお話です。

PexelsのTijana Drndarskiによる写真

横浜英和学園と有島武郎

有島武郎の通った学校の一つに横浜英和学校があります。

このお話では白と紫が印象的ですが、校歌や校章にもこの2色が使用されています。

PexelsのFrank Hillによる写真

色にこだわり

紫と白以外にも色の描写が頻出し、有島武郎がこの作品を色にこだわって書いたことがわかります。

通りの海添いに立って見ると、

真青 な海の上に軍艦だの商船だのが一ぱいならんでいて、煙突から煙の出ているのや、檣 から檣へ万国旗をかけわたしたのやがあって、眼がいたいように綺麗 でした。僕はよく岸に立ってその景色 を見渡して、家 に帰ると、覚えているだけを出来るだけ美しく絵に描 いて見ようとしました。けれどもあの透きとおるような海の藍色 と、白い帆前船などの水際 近くに塗ってある洋紅色 とは、僕の持っている絵具 ではどうしてもうまく出せませんでした。いくら描いても描いても本当の景色で見るような色には描けませんでした。

ジムというその子の持っている絵具は舶来の上等のもので、軽い木の箱の中に、十二

種 の絵具が小さな墨のように四角な形にかためられて、二列にならんでいました。どの色も美しかったが、とりわけて藍と洋紅とは喫驚 するほど美しいものでした。

ナイフで色々ないたずら書きが彫りつけてあって、

手垢 で真黒 になっているあの蓋 を揚 げると、その中に本や雑記帳や石板 と一緒になって、飴 のような木の色の絵具箱があるんだ。そしてその箱の中には小さい墨のような形をした藍や洋紅の絵具が……僕は顔が赤くなったような気がして、思わずそっぽを向いてしまうのです。

「

昨日 の葡萄 はおいしかったの。」と問われました。僕は顔を真赤 にして「ええ」と白状するより仕方がありませんでした。

「そんなら又あげましょうね。」

そういって、先生は真白 なリンネルの着物につつまれた体 を窓からのび出させて、葡萄の一房をもぎ取って、真白 い左の手の上に粉のふいた紫色の房を乗せて、細長い銀色の鋏 で真中 からぷつりと二つに切って、ジムと僕とに下さいました。真白い手 の平 に紫色の葡萄の粒が重って乗っていたその美しさを僕は今でもはっきりと思い出すことが出来ます。

藍と紅を混ぜると葡萄の紫色ですね。

ところで固形水彩絵の具と聞いてすぐ、

イギリスの老舗絵具会社ウィンザー&ニュートン社を思い出しました。

しかし調べてみると、シュミンケホラダムなど、

有島武郎の時代からある会社は少なくありません。

うーむ、彼が欲しかった色を見てみたかったなぁ。

ちなみに下記は私が作ったウィンザー&ニュートンのカラーチャートです。*1

発色がとても素晴らしい絵具です。

また、左下のローズマダーなど、バラの香りのする絵の具もあるのです。

優雅ですね。

先生の髪型は

ぶどうをくれた先生について私の疑問は2つです。

- 日本人なのか外国人なのか。

- ショートカットなのかボブヘアなのか。

1ですが、横浜英和学校が女性の宣教師によって創立されているインターナショナルスクールだったことから、先生も生徒も外国人女性が多くこの先生は外国人なのではないかと想像しています。

ペリー来航の1853年から31年、学校設立から4年。

英語で授業が可能な日本人女性教師が存在するのは難しそうです。

何か書きものをしていた先生はどやどやと這入って来た僕達を見ると、少し驚いたようでした。が、女の癖に男のように

頸 の所でぶつりと切った髪の毛を右の手で撫 であげながら、いつものとおりのやさしい顔をこちらに向けて、一寸 首をかしげただけで何の御用という風をしなさいました。

2ですが、私の予想はショートカットです。

上記リンク先の学校の紹介に、女性の先生が二人掲載されています。

特に明治37年から昭和13年までの35年間校長を務め現在の学院の基礎を築いたオリブ・I・ハジス先生がショートカットでいらっしゃるんです。

有島武郎が『一房の葡萄』を発表したのは1920年(大正9年)。

有島武郎入学の1884年にはいらっしゃいませんが、執筆にあたり取材として母校を訪れ、ハジス先生に会われモデルにした可能性があります。

Marc BenedettiによるPixabayからの画像

終わりにひと言

僕のポッケットの中からは、見る見るマーブル

球 (今のビー球 のことです)や鉛のメンコなどと一緒に二つの絵具のかたまりが掴み出されてしまいました。

窃盗は罪ですが、この描写で、ああ本当に幼い男の子なのだと目頭が熱くなりました。

我が家の息子のポケットにもビー玉やおもちゃが入っていそうですもの。

まぁ、かあちゃんとしてはジムの絵具は遠慮したいですが…。

そういう時も短髪の白いリンネルの先生のように接することが出来たらいいなと思います。

*1:娘の落書きが見苦しくて申し訳ない。目を離したらやられました。

『新・基本保育シリーズ2 教育原理』中央法規出版

20200909

保育士や幼稚園教諭などの保育者に必要な基礎知識をまとめた教科書です。

数冊見比べて見やすいものを選びました。

私はよくなぜ子供たちにこれを教えているのかを考えます。

なぜ国語・算数・理科・社会が軸なのか。

子供にどうなって欲しくてこれらが選ばれたのか。

他の国でもそうなのか。

まだ他にもっといい方法はないのか。

きっと誰かが何かを考えて、それを否定したり強めたりして教育は進歩してきたはず…

しかしそういった体系的なことをどの本を読めばいいか長い間疑問でした。

先日ふと教育史を調べればいいのでは、と気がついて本屋で探してみると、先生方が読む教科書が目に入ったのでした。

それが「教育原理」という教科です。

コメニウスからルソー、フレーベルにペスタロッチー。

これこれ、私の知りたかったのはこれです。

ただ、さすがに教科書なので読み応えがあります。

ぼちぼち読もうと思います。

![測量野帳スタイルブック[雑誌] エイムック 測量野帳スタイルブック[雑誌] エイムック](https://m.media-amazon.com/images/I/417Ljsl40xL.jpg)